『邪馬台国は「朱の王国」だった』が朝日新聞の書評欄で紹介されました。

平野邦雄『邪馬台国の原像』──今や絶滅危惧種となった邪馬台国を論ずる東大出身の歴史学者

邪馬台国ブックリスト④

今回、紹介するのは、2002年に出版された『邪馬台国の原像』です。今や絶滅危惧種ともいえる邪馬台国を論じる東大出身の歴史学者。平野邦雄氏はもしかすると、その最後のひとりだったかもしれない研究者です。

歴史学界は学歴社会

東大を出ているからといって、かんたんに出世できるような企業は今の日本にはほとんど存在しないのではないでしょうか。

政界で活躍中の安倍首相、菅官房長官、麻生副総理、みなさん私立大学の出身者です。

官僚の世界でさえ、東大の卒業証書の価値が次第に目減りしている今、最も学歴が価値をもつのは、学界ではないでしょうか。学界メンバーの大半は大学に属しているので、当たり前の話ではありますが、皮肉な現象です。

とくに歴史学(発掘調査をともなう考古学ではなく、文献にもとづく歴史学)の分野では、東大、京大の教授を頂点とするヒエラルキーがあって、私立大学の先生にも、東大、京大卒の人たちが目立つように見えます。

『邪馬台国の原像』の著者、平野邦雄氏(1923年~ 2014年)は、戦前の東京大学に入学、歴史学のビッグネームである坂本太郎教授のもとで古代史を学んだ方で、文化庁の文化財調査官を務めたほか、九州工業大学、東京女子大で教授として古代史を講じていました。

歴史学界の超エリートという経歴ではありませんが、古代史の分野では指導的な地位にあり、歴史かんけいの名門出版社、吉川弘文館から『大化前代政治過程の研究』、『帰化人と古代国家』などの堅実な学術書を発表しています。

どうして、学歴のことをしつこく書いているかというと、『邪馬台国の原像』は東大出身の歴史学教授が書いた最後の邪馬台国本かもしれないからです。

なぜ、歴史学の王道を行く東大出身の歴史学者は、邪馬台国について語らなくなったのか。

ここに邪馬台国論争史をめぐる小さな謎があります。

そして誰もいなくなった

邪馬台国の所在地について、近畿説と九州説が二大陣営をなして対立する論争の構図ができたのは一九一〇年(明治四十三)。

東京帝国大学教授の白鳥庫吉(九州説)、京都帝国大学教授の内藤湖南(近畿説)が相次いで学術論文を発表、論争の口火を切りました。

邪馬台国論争史上で有名な「放射説」を提示して、九州説の一時的な優位をつくりだした榎一雄氏も、東京大学の歴史学教授でした。

中央公論社の「日本の歴史」シリーズの一冊『神話から歴史へ』の著者、井上光貞氏も東大の教授ですが、同書は九州説寄りの記述となっています。

明治以来、一〇〇年を越す邪馬台国の論争史をひもとくと、東大、京大に学んだ多くの研究者が参戦したことがわかります。俗に、九州説の東大、近畿説の京大といわれるほどです。

ところが、ひとり抜け、ふたり抜け、気がついてみると、邪馬台国問題について論陣を張る東大、京大出身のエリート歴史学者はいなくなってしまいました。

いま、邪馬台国について独自の見解を表明している大学在籍の研究者のほとんどは、発掘調査をベースとする考古学者です。

そのほか、邪馬台国研究者のほとんどは、アマチュアの研究者であるように見えます。

私は『邪馬台国は「朱の王国」だった』という邪馬台国をタイトルにかかげる本を書いてしまいましたが、邪馬台国のアマチュア研究者という資格はもっていないので、外野席から、野次を飛ばしたような本であるといえます。

文献史学の分野で、邪馬台国を論じているのは、独自の戦いを展開する私立大学の先生たちで、学界の序列でいえば非エリートです。

これは研究者としての能力というより、表だって邪馬台国を論じるようなスタンスが、学界内部での出世の妨げになっているのではないかと推察されます。気骨はあるが、空気を読まない──あるいは、あえて空気を読まないタイプの研究者なのかもしれません。

邪馬台国論争は、大学に属するプロの研究者が論ずるべきテーマではなく、アマチュア研究者の集う場所になっています。

わかりやすく言えば、邪馬台国研究は、アカデミズムの文献歴史学者にとっては、キワモノです。

東大、京大で歴史を学んでいる大学生が、卒業論文に邪馬台国をやりたいと言っても、おそらく認められないはずです。

『邪馬台国の原像』の著者である平野邦雄氏は、東大出身の歴史学教授で、文科省の文化財保護行政にも長年、かかわっているのですから、どこから見ても堅気の研究者です。

いまやキワモノでしかない邪馬台国の問題に、首をつっこむメリットは何もないと思うのですが……。奇特な先生というしかありません。

なぜ、平野氏はあえて、邪馬台国をタイトルにかかげる本を執筆したのでしょうか。

このささやかな謎を探ることも、『邪馬台国の原像』の読み所ではないかと思います。

「銅鏡百枚」について

邪馬台国論争史では、九州説の東大、近畿説の京大というまとめ方もありますが、文献史学者は九州説、考古学者は近畿説という傾向もはっきりしています。

京都大学系の考古学者たちは、発掘された鏡についての詳細な分類にもとづき、卑弥呼が魏の皇帝から賜ったとされる「銅鏡百枚」を、三角縁神獣鏡にむすびつけて、体系だった学説をつくってきました。

私のような学界の部外者のところにも、その学説をめぐる動向は伝わっているのですから、その情報発信力は相当なものであったと思います。

「邪馬台国は近畿で決まり!」という風潮がつよまったのは、鏡についての理論のみごとさに、多くの人が幻惑されたからだと思われます。

そして、纒向遺跡(奈良県桜井市)での大型建物群の発見が近畿説の決定打であるように報道されたことも、まだ記憶に新しいことです。

堅気の研究者である平野邦雄氏が、あえて、邪馬台国をタイトルに掲げる著作を、世に問うたのは、考古学者によって主導される邪馬台国をめぐる議論に、強い違和感をいだいていたからではないでしょうか。

平野氏は、鏡をめぐる考古学者の説に、このように反論しています。

魏帝の詔書に「銅鏡百枚」を下賜すると記された部分は、まさに「別貢物」(別禄)に該当する。より多くは「方物」としてよりも、「交易品」として輸入されたと推定せねばならない。

(『邪馬台国の原像』P163)

小林行雄氏をはじめとする京大系の考古学者によって提示された説によると、卑弥呼が入手した「銅鏡百枚」は、卑弥呼を通して、全国各地に有力者に配布され、それが政治的な従属関係を示すと説明されていました。

三角縁神獣鏡の分布の中心は明らかに近畿地方にあるので、邪馬台国の所在地が近畿であることが科学的に立証された──。そう信じる人が少なくありませんでした。

上で引用した平野氏の見解は、従来、<政治的>に解釈していた鏡の問題を、交易すなわち<ビジネス>として解釈しようとするものです。

銅鏡の研究が緻密になって、邪馬台国の時代であっても、中国の大都市では、市中の店舗で銅鏡が売られていたという事情も明らかになってきたようです。

銅鏡が<お金>を出せば買えるものならば、平野氏がいうように、交易という観点が重要になるのは明らかです。

個人的には、平野氏の記述にリアリティを感じます。

九州説のバージョンアップ

邪馬台国の所在地について、平野氏は明確な場所を特定していませんが、九州説を支持しています。

これまでの論争史をふまえて、よりバージョンアップされた九州説であるといえます。

「魏志倭人伝」には倭国を構成する国々の有力者によって、卑弥呼が「共立」されたと記されていますが、「共立」は近畿説だと説明が難しいことを平野氏は根拠としてあげています。

個人的に面白いと思ったのは、「明史」が豊臣秀吉のことを「倭奴平秀吉」と記していることに着目して、志賀島の金印にある「倭奴国」を、倭国のうちの奴国ではなく、倭国の蔑称であると解釈していることです。

このように、『邪馬台国の原像』は、「後漢書」「魏志」から「明史」に至るまでの中国の正史を比較検討することを通して、邪馬台国の問題に理詰めで迫っています。

文献史学者としての意地のようなものを感じます。

武藤与四郎『日本における朱の経済的価値とその変遷』──日本列島の鉱山史としての邪馬台国論

朱・辰砂・水銀ブックリスト③

朱(辰砂)の鉱山の開発が、邪馬台国の建国につながった──というユニークな論点の本が、一九六九年に刊行されています。それが今回、紹介する『日本における朱の経済的価値とその変遷』です。

鉱山史という視点から書かれた本ではありませんが、著者は鉱山事業者であり、日本列島の<朱の鉱山史>の登場人物であるといえます。

版元は小宮山書店と記されていますが、価格は表示されておらず、簡易な装幀であることから、自費出版ではと推量されます。50ページ足らずの小著ですが、「朱の歴史学」における先駆的な論考です。(国立国会図書館所蔵)

鉱山事業者であり郷土史家

日本列島の鉱山史において、金、銀、銅あるいは鉄よりも古く、本格的な鉱山事業が営まれていたことが知られています。それは朱(辰砂)の採掘です。

中国や朝鮮半島への輸出が始まった時期は不詳ですが、古代から室町時代まで盛んに輸出された記録が残っています。朱は塗料としてのみならず、薬品としての利用価値があったからですが、古代においては不老長寿を掲げる神秘的な医薬品の素材として途方もない価値をもっていたともいわれています。

朱の産地は、火山活動にともなって形成される熱水鉱床として見出されます。火山地帯である日本列島は、東アジアで有数の朱産地であったのです。

『日本における朱の経済的価値とその変遷』の著者、武藤与四郎氏は独立系の鉱山事業者で、三重県の伊勢地方にあった朱(水銀)の鉱山にもかかわっています。武藤氏は経済人であるとともに、郷土史家としての顔をもち、東京・北区の歴史を述べた『北区誌』(新人物往来舎)という著作があります。

江戸時代には代々、続いた庄屋の家であったといい、幕末には、幕府による大砲製造の事業に関与し、資金的にも協力していたそうです。という次第で、明治時代になったころには、旧家も傾き、武藤氏の育ったころには、家に伝わる古文書だけが往時の証言者でした。

幼少の頃より僅か残されてあった古文書を懐古の思いで、判読に苦しみ乍らも年月をかけて繰り返しては丹念に読んだものだ。

その関係か、古の伝承と世代の変化とに興味を持ち始め古代の人々が経済原資を何所に求めたのか、特に物交時代の生活はどうして賄われたのか、ということから詮索して見たいと思うようになったのである。

(『日本における朱の経済的価値とその変遷』 前書)

鉱山事業者としての武藤氏は、戦前の昭和期に、アルミナを多量にふくむ耐火鉱石の紅柱石を福島県玉川村で発見、採掘しています。戦闘機の製造に必要な鉱石であったようで、「当時の海軍省に度々出入りするようになった」といいます。そこから軍部が主導した朱・水銀の古代鉱床の再開発にかかわることになり、<朱の歴史学>を構想する端緒になったようです。

拙著『邪馬台国は「朱の王国」だった』(文春新書)に、その背景をまとめていますので引いておきます。

第二次世界大戦中の日本は、米国、英国をはじめとする連合国の経済封鎖により、鉄、石油をはじめとする資源が輸入できなくなり、採算度外視で国内資源を求めていた時期があります。朱の鉱石を素材としてつくられる水銀もそのひとつでした。

水銀は潜水艦や軍艦の塗装、火薬の起爆剤に欠かせないため、古代、中世の鉱床の再開発が急がれ、武藤氏は三重県多気町の丹生地区で朱の鉱床を調査しています。国内有数の古代朱産地のあったところです。

古代以来、日本は中国や朝鮮半島へ朱・水銀を輸出していましたが、室町時代には枯渇の色を濃くし、江戸時代には輸入国に転じていました。

明治以降、近代的な鉱山技術を導入しての再開発がすすめられたほか、戦前の昭和期における北海道での有望な鉱床の発見、さらに軍部による採算度外視の採掘が重なり、第二次世界大戦の時期、国産水銀の世界シェアは四・五%まで増え、国別の生産量でも七位になっています。

戦時中の突貫工事がもたらした記録とはいうものの、日本列島には世界有数の朱の鉱床があることを実証することになりました。この本の著者は、戦中期に生じた朱の鉱床の再開発に関与しているのです。

武藤氏の「卑弥呼=渡来人」説

『日本における朱の経済的価値とその変遷』は、卑弥呼の治めた邪馬台国を、朱(辰砂)の採掘で繁栄した商業的国家として描いています。50年ほどまえに書かれた本ですが、現時点においても、非常にユニークな視点だと思います。拙著『邪馬台国は「朱の王国」だった』を企画するとき、最も影響をうけたのはこの本でした。

朱の採掘と輸出によって、日本列島に一種の好景気が発生し、その活況のなかで、邪馬台国が誕生し、巨大古墳の時代が始まった──という武藤氏のアイデアは非常に魅力的です。

その邪馬台国論を史実としてそのまま認めるのは難しいとは思いますが、ここで紹介していみます。

武藤氏の提示している説によると、卑弥呼は大陸からの日本列島に移住してきた渡来人であり、邪馬台国は渡来人集団によって建国されたというのです。

西暦二百二十年頃、卑弥呼と称された、聡明で若く美しい女王に引率された一大集団が我が国へ渡来し来り、一旦九州の筑紫へ上陸した。その地を邪馬台国という。

(『日本における朱の経済的価値とその変遷』P11)

その後、卑弥呼の集団は、伊勢に移り、そこを拠点とした。それは伊勢が、朱の一大産地であったからというのです。

卑弥呼にまつわる歴史的な記憶が、天照大神として継承されたと述べているので、武藤氏の説は、「邪馬台国・伊勢」説であり、「卑弥呼=アマテラス」説であるといえます。

巨大古墳の財源としての朱

私が武藤氏の論考を読んで、最も共感したのは、巨大古墳が造営された背景に、朱の採掘と輸出による繁栄を見ていることです。

三世紀から六世紀は、古墳時代と呼ばれ、世界的にも突出した規模の墳墓が各地で造営されており、弥生時代とは隔絶した豊かさを誇示しています。大阪府堺市の仁徳陵古墳(全長四八六メートル。宮内庁による近年の測量では五二五メートル)は、中国の始皇帝陵(全長三五〇メートル)、エジプトのクフ王(全長二三〇メートル)のピラミッドとともに世界三大墳墓ともいうそうです。

奈良県桜井市に出現した前方後円墳は、各地に広がりますが、その財源については、従来、農業生産性の向上とする解釈が支配的でした。しかし、その後の実証的な研究では、弥生時代と古墳時代を隔てるほどの画期的な技術革新があったとは思えないという見方も出されています。

古墳造営の財源を、朱の採掘と輸出とする見方は、もちろん、ひとつの仮説にすぎないのですが、私は説得力を感じます。

応神陵や、十四万坪に及ぶ仁徳陵はいづれも世界一の広域のものと云うがその建設の費用も莫大なものであったろう。(中略)右古代国家の建設に果たした朱の役割は、きわめて大きかった。

(『日本における朱の経済的価値とその変遷』P1)

歴史の叙述としては、非常に隙の多いものかもしれませんが、『日本における朱の経済的価値とその変遷』が無視できない価値をもっているのは、朱の採掘現場に立って、古代の日本を遠望していることです。

武藤氏という鉱山師によって提示されたのは、朱の鉱山の歴史と邪馬台国の歴史がリンクする可能性です。それは、日本列島の古代史を考えるうえで非常に意味のあるアイデアだと思うのです。

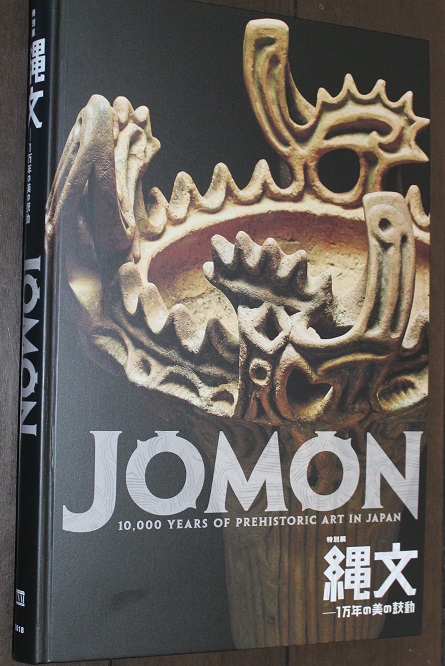

展覧会図録『縄文 1万年の鼓動』── <朱の日本史>は縄文時代に始まる

朱・辰砂・水銀ブックリスト②

今回、紹介する<朱の本>は、現在、東京・上野の国立博物館で開催中の『縄文 1万年の鼓動』の図録です。7月20日刊行の拙著『邪馬台国は「朱の王国」だった』(文春新書)の参考文献ではないですが、朱の日本史をかんがえるうえで看過できない資料なのでここでとりあげてみます。

展覧会の会期は9月2日まで。残念ながら、この図録は、一般書店では販売されていませんが、東京国立博物館のミュージアムショップでは会期終了後も販売されるようです。

意外とこの手の展覧会図録は、図書館にあったりもします。ぜひ、<朱の歴史>という視点から、縄文の美術を見直していただきたいと思います。

朱の国・日本のルーツは縄文時代にあり

<朱の日本史>における3つのエポックを選ぶとすると、以下のようになると思います。

- 1500万年まえ(新第三紀・中新世)の巨大な火山活動で、奈良、伊勢に日本列島最大の朱の鉱床が形成される。

- 縄文時代、朱の初期的な採掘がはじまり、土器、木櫛などに朱色の装飾がほどこされる。

- 1970年代、奈良、伊勢で稼行していた朱(水銀)鉱山が閉山。日本列島における朱の商業的採掘はこの時点で終了。

縄文時代は、日本のものづくり文化において、朱の利用がはじまった時代でもあります。

「縄文 1万年の鼓動」展の会場を訪れ、そのことを再認識した次第です。

第一展示室を入ってすぐのところに、「漆塗注口土器」と命名されている鮮やかな赤味を帯びた土器がありました。かんたんに言えば、日本茶をいれる急須の形です。

説明文によると、この赤色は「朱漆」であるそうです。展覧会図録『縄文 1万年の鼓動』ではアップ写真が掲載されており、あざやかな朱の輝きを確認できます。

粘着の性質をもつ漆に、朱(辰砂、硫化水銀)を混ぜ合わせ、土器を朱色に彩っているのです。これは、現在の朱色の漆器と基本的には同じ彩色手法で、朱塗りの伝統が縄文時代にはじまっていることを教えてくれます。

この土器が見つかったのは、北海道八雲町と説明されています。

北海道は九州と並ぶ火山の密集地で、火山活動に由来する朱の鉱床が数多くあります。

朱の鉱石は風化しやすく、砂状の朱となって川底や地面のくぼ地に堆積するので、縄文時代の人たちの目にも、美しい朱色の砂として目に入っていたはずです。

とくべつの採掘技術がなくても、朱砂は手に入るものなので、北海道で朱塗りの縄文土器が出土するのは、まったく自然なことです。

もっとも、北海道はヤマト王権および古代日本の版図ではありませんから、邪馬台国以降の<古代の朱>とはかかわっていません。北海道で本格的な朱・水銀の商業的採掘がはじまるのは、戦前の昭和期でもはや現代史の範疇です。

赤色の木櫛

同じ第一展示室に、埼玉県桶川市出土の「漆塗櫛」があって、これも赤色がほどこされていますが、こちらはベンガラ(酸化鉄)であると説明されています。

このほかにも、赤の装飾をもつ土器がかなりの数、展示されていましたが、朱(辰砂)による赤色なのか、ベンガラ(酸化鉄)の赤色なのか、展覧会図録『縄文 1万年の鼓動』の解説文を読んでも、はっきりと書かれていないものが少なくありません。おそらく未検査なのだと思います。

一般的な説明のうえでは、朱のほうがあざやかな光沢をもつ赤色となり、ベンガラはややくすんだ色になるとされています。

貨幣的な価値においては、朱のほうがはるかに上回っていますが、それは彩色の素材としての優秀さに加え、薬品としての利用をはじめ、朱には化学的な素材としての価値が認められていたからです。水銀をつくり出す素材としての価値です。

色彩の良し悪しを縄文時代の人たちが認識していたのかどうか不明ですが、朱の彩色に特別の価値を見いだしていたのかもしれません。

「縄文 1万年の鼓動」の展示会場を歩いていると、思いのほか、朱(あるいはベンガラ)によって彩色された縄文土器が多いことが印象に残りました。

朱、ベンガラの赤色をのぞけば、黒色の装飾があるくらいです。

日本のやきものの歴史で、釉薬による緑色系統の彩色がはじまるのは、平安時代のことですから、縄文時代にはじまる長い、長い期間、<赤と黒の時代>がつづいたことになります。

千利休の茶道に深くむすびついている楽家の茶碗が、赤と黒であることも、縄文時代以来の彩色土器と無縁ではない──と考えている人も少なからずいるようです。

日本人の美意識において、<赤>がいかに重要であるかは言うまでもありませんが、そこに朱の歴史とのつながりを見たいとおもいます。

伊勢地方の<朱の縄文遺跡>

『邪馬台国は「朱の王国」だった』がメインテーマとしているのは、邪馬台国の時代である三世紀から奈良時代までの<朱の日本史>ですが、縄文時代についてもすこしだけ言及しています。 すこし長くなりますが、その部分を引用します。

伊勢神宮の内宮から西に約十キロ、三重県度会郡度会町の宮川の右岸で一九八六年から三次にわたる発掘調査によって、朱石を磨りつぶすための石器、朱の鉱石、朱で内部が真っ赤に染まった土器が大量に発見されました。

森添遺跡と命名され、土器によって約三千年まえの縄文時代の後期末から晩期にかけての遺跡であると判明したのですが、調査責任者の奥義次氏を困惑させたのは、三重県では見かけない形状の土器がたくさん混じっていることでした。

その後の調査によって、東北、北陸、長野県など中部高地の土器であることがわかり、縄文時代の交易ネットワークとして注目されることになりました。その背景がすべてわかっているわけではありませんが、奥氏をはじめとする研究者は、伊勢に産出する朱を求めて、日本列島各地の人たちがこの地を訪れていると解釈しています(『三重県史 通史編 原始・古代』)

伊勢地方の<縄文の朱>を展示した「度会町立ふるさと歴史館」(開館日は毎週木曜と第二、第四日曜)のことは、以前、このブログでも紹介しました。

朱の考古学の第一人者である奥先生からレクチャーをうけたのはこの小さな博物館でした。

朱塗りの縄文土器。その素材である朱(辰砂)は、どのように入手したものだったのでしょうか。

「縄文 1万年の鼓動」の展覧会では、朱の入手ルートについては話題とされていませんが、個人的には、どうしてもそのあたりが気になります。